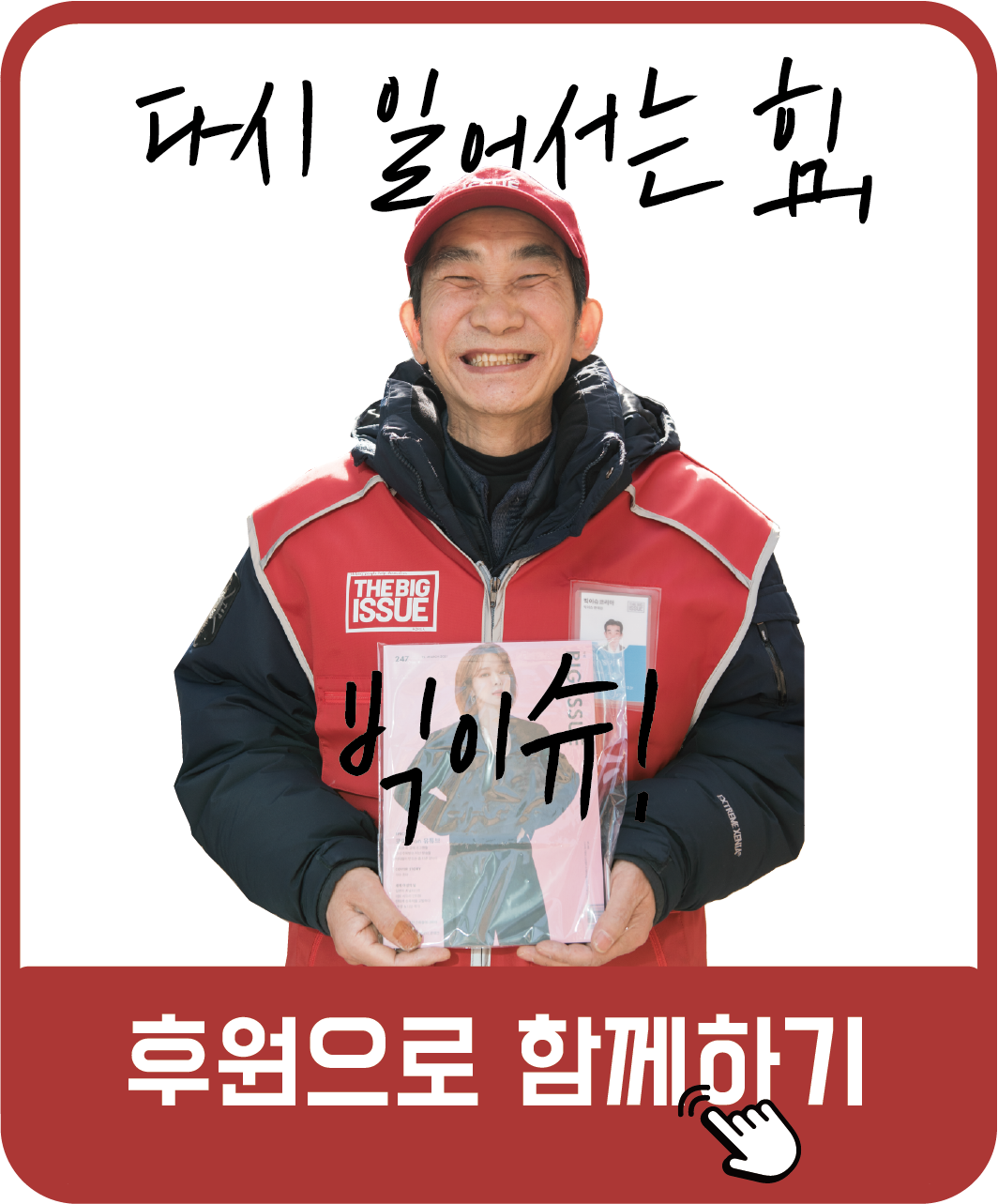

ⓒ 영화 <두 사람을 위한 식탁> 스틸

돌이켜 보면 나에게도 섭식을 둘러싼 크고 작은 어려움이 있었다. 그 시작이 언제부터였는지는 정확히 기억나지 않지만, 홀로 서울살이를 시작하면서부터 이 문제가 좀 더 본격화되고 빈번해졌던 것 같다. 많은 시간을 혼자 보내야 할 때면 외롭고 쓸쓸하고 무기력하고 우울해져서 당장 집 앞의 슈퍼로 달려가 뭐라도 사서 입을 채우곤 했다. 또 반대로 버거울 정도로 많은 사람들을 만나거나 일에 짓눌리면 겨우 그 시간을 버티고 집으로 돌아가며 어김없이 나를 위한 작은 선물이 필요했다. 그때도 가장 손쉬운 해결책은 음식이었다. 신경 쓸 사람 하나 없는 오직 나만의 공간으로 들어가 나를 위한 작은 만찬을 즐기는 그 시간이 꽤 황홀했다. 다른 건 몰라도 그때만큼은 내 위장의 주도권을 내가 움켜쥐고 있다는 확신과 묘한 안도감이 차오르는 것이다. 음식을 먹는 그 시간만큼은 감정의 격앙과 찌꺼기 따위는 잊을 수 있었다. 단순하게 지금 먹고 있는 음식과 먹고 있다는 행위에만 몰두하면 됐다.

과식을 넘어선 폭식은 속을 거북하게 만들고 때때로 심한 구토로 이어졌다. 그러면 자연스럽게 후유증으로 몇 끼의 식사를 건너뛰곤 했다. 이 과정을 꽤 오랫동안 겪었는데 한 번도 이것을 ‘문제’라고 생각하고 병원을 찾은 적은 없다. 그저 나의 과도한 욕심으로 평소보다 좀 더 많은 양의 음식을 급히 먹은 것일 뿐이라고 생각했다. 속탈이 나는 건 자연스럽고, 속을 쉬게 하는 것도 당연하다고 이해했다.

그로부터 한참 뒤에야 알았다. 살면서 만나게 된 똑똑하고 멋지고 현명한 여성들을 통해서, 앞선 이들의 지혜로운 책을 통해서, 여성의 마음과 몸이 얼마나 가까이 또 긴밀하게 연결돼 있는지를 말이다. 나 역시 섭식에 관련된 크고 작은 문제가 지속돼왔고 어느 정도 패턴화돼 있음을 그제야 자각했던 것이다. 내게는 바로 그 자각이 중요했다. 섭식에 관한 어려움을 당장이라도 뜯어고쳐야 할 문제라고 말하려는 게 아니다. 나라는 사람이 어떤 상황과 상태에서 음식에 몰두하거나 음식을 피하는지를 스스로 아는 것만으로도 큰 힘이 되었다. 몸과 마음의 상태를 들여다보는 일을 더는 미루고 싶지 않았다. 잘 보고, 듣고, 느끼고 싶었다. 경직된 몸과 마음을 이완하고 가벼워지고 싶었다. 그게 삶을 진지하게 대하는 법임을 알 것 같았다.

정도의 차이는 있겠으나 내 주변의 많은 여성 친구들, 동료들, 자매들 역시 각자의 크고 작은 섭식 이슈를 갖고 살고 있었다. 생리하기 전이면 무서울 정도로 입이 터져서 폭식을 하게 된다는 건 너무나 익숙한 이야기가 아닌가. 기분이 좋지 않아서, 스트레스가 심해서, 혼자 있어서 꽤 큰 초콜릿 아이스크림 한 통을 혼자서, 그것도 앉은 자리에서 다 비웠다는 유의 얘기도 낯설지 않다. 엄청 먹고 마구 토했다는 얘기도 심심치 않게 들을 수 있었다. 그러니까 아주 오래전부터 여성들은 씹고 뜯고 맛보고 토하며 몸과 마음의 연결을 겪고 있었던 것이다. 형태를 조금씩 달리해가며 이어져온 지난한 여성의 역사이기도 하다.

이 글은 '<두 사람을 위한 식탁> (2)'에서 이어집니다.

소개

정지혜

영화평론가. 하마구치 류스케 감독이 쓴 책 <카메라 앞에서 연기한다는 것–영화 ‘해피 아워’ 연출노트와 각본집>(2022, 모쿠슈라)의 한국어판에 평설을 썼다. <영화는 무엇이 될 것인가?–영화의 미래를 상상하는 62인의 생각들>(공저, 2021), <아가씨 아카입>(공저 및 책임 기획, 2017) 등에 참여했다. 영화에 관한 글을 쓸 일이 많지만, 언제든 논–픽션의 세계를 무람없이 오가고 싶다.

글. 정지혜 | 사진제공. 필름다빈