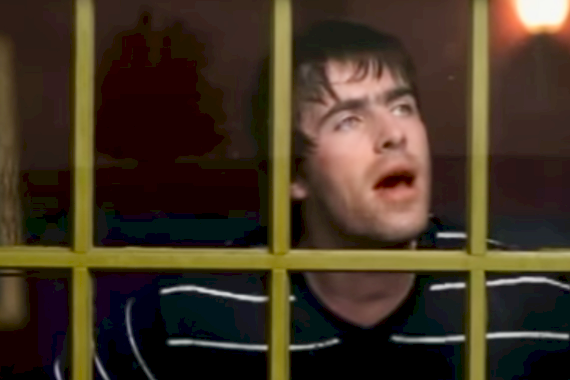

미셸 프랑코 〈메모리〉

미셸 프랑코 〈메모리〉(2025)는 여러 얼굴의 클로즈업으로 시작한다. 그들은 알코올의존증 등을 치유하는 일종의 자조 모임의 일원들이다. 그들 한 명 한 명은 중독으로 인한 자기 파괴와 환멸을 겪어왔고 그 끝에서 살아 돌아온 생존자들이다. 그들은 갱생과 구원의 힘이 실린 말들을 주고받는다. 그 자리에 실비아(제시카 채스테인)도 있다. 그런데 그녀는 어딘지 좀 애매하다. 실비아도 자조 모임의 일원일까. 아니면, 자조 모임의 참관인에 불과한 걸까. 의구심을 품게 만드는 건 그녀의 모호한 태도 때문이다. 자신의 지난 세월을 얘기하며 새로운 삶을 기약하고 다짐하는 이들 사이에서 그들과는 다르게 실비아는 섣부른 낙관도 손쉬운 비관도 하지 않는다. 가만히 그들의 말을 듣거나 동행한 그녀의 딸 올리비아(메릿 웨버)에게 눈길을 주거나 멋쩍은 웃음을 지으며 소극적으로 최소한의 반응만 해 보일 뿐이다. 이렇게 말해볼 수 있을까. 실비아는 어정쩡한 얼굴을 하고 있다. 어느 한쪽에 쉬이 동조하지도 다른 한쪽을 부정하지도 않는 무색의 얼굴, 무소속의 태도, 정리되지 않은 듯한 표정이다. 그런 실비아를 보고 있자면 석연치가 않은 것이다. 불안해진다.

실비아는 불안해 보인다. 이 불안은 어디서 오는 것일까. 거대 도시 뉴욕에서 이제 막 성(性)과 세상에 눈뜨기 시작한 10대 딸과 단둘이 사는 엄마로서, 여성으로서 느끼는 불안일까. 데이 케어 센터에서 막중한 노동을 하며 얻은 피로의 또 다른 발로일까. 병리학적으로 불안감이 큰 것일까. 아직 알 수 없다. 외부 활동에 소극적인 실비아가 큰마음을 먹고 고등학교 동창 모임에 나간 날 하나의 사건이 벌어진다. 파티장에서부터 그녀를 쫓아 나와 그녀의 집 앞까지 따라온 정체불명의 남자 때문이다. 알고 보니 그는 치매 환자로 이름은 사울(피터 사스가드)이다. 그는 과거 기억의 상당 부분을 잃었고 현재만 기억하는 상태다. 사울로 인해 실비아가 일순간 얼어붙는 건 이해되지만 그 일이 그녀의 불안의 근원을 설명해주지는 않는다. 여전히 알 수 없다.

그러던 실비아는 예상하지 못한 한순간 사울을 향해 광포하게 폭발하고야 만다. 실비아는 사울이 10대 시절 자신을 성적으로 착취하고 폭력을 가한 인물이라고 확신한 것이다. 하지만 그것은 사실이 아님이 밝혀지고 오히려 이 일을 계기 삼아 둘은 조금씩 관계를 맺게 된다. 이제부터 실비아의 불안과 의심은 관객의 불안과 의심으로 치환된다. ‘실비아는 허언증이라도 앓고 있는 것일까. 그녀가 망상 장애라도?’ 과연 실비아는 과거에 어떤 일을 겪었던 것일까. 정말 끔찍한 일이 실비아에게 있었던 것일까. 사울은 그 사건과 완전히 무관한 게 맞는 것일까. 불안과 의심의 씨앗을 우리 안에 발아한 것이다.

결국, 끝내, 〈메모리〉는 실비아의 불안의 근원을 정확하게 외화하는 지점으로까지 나아간다. 실비아가 겪은 성폭력. 이 폭력을 일으킨 이는 그녀 가족 구성원이다. 수치, 모멸, 분노, 두려움의 감정이 뒤섞인 채 실비아는 무너져내린다. 수십 년의 세월 뒤 마침내 수면 위로 터져 나온 뜨겁고 차가운 진실이다. 하지만 이때조차 문제의 해결은 요원해 보인다. 가해 당사자는 이 자리에 없고 목격자이자 근친 간 성폭력에 책임이 있다고 할 수 있는 엄마는 실비아의 말을 완전히 부정하고 오히려 실비아를 모욕한다. 실비아의 동생은 언니를 돕지 못했다는 죄의식만큼이나 당시 자신은 너무 어렸다는 자기방어의 벽을 쉬이 허물지 않는다. 실비아의 불안의 근원이 어디에 있는지는 충분히 짐작되나, 그렇다고 한들 실비아의 불안이 사라지지는 않는다.

영원히 계속될 불안에 대하여

실비아는 여기 살아 있지만, 실비아는 고통받고 있지만, 실비아의 말을 증명해줄 수 있는 건 아무것도 없다. 오직 실비아만 있다는 것이 〈메모리〉가 우리에게 알려주는 것의 전부다. 10대 시절 또래에게 당한 성폭력, 가족 내 성폭력의 구체성을 파악할 길은 요원하다. 과거의 사건이 해결되지 않는 한 —‘해결’은 얼마나 무기력한 말인가—과거의 기억에 사로잡혀 사는 건 너무도 자연스러워 보인다. 실비아에게 현재를 살라고 한다면, 그만큼 허황하고 오만한 훈수가 어디 있을까.

이때 〈메모리〉는 실비아의 불안의 근원을 더 깊이, 무자비하게 파헤치는 데로 나아가지 않는다. 그것은 불가해한 영역이 되었다. 어쩌면 실비아의 불안은 영원히 계속될지도 모른다. 대신 영화는 그 시간을 지나온 실비아, 사건 이후의 실비아에 가 있다. 여기 생존해 있고, 지금 여기 살아가는, 삶의 한가운데 있는 실비아 말이다. 이때 사울의 존재를 다시 생각해보게 된다. 사울은 과거가 현재에 강력하게 영향을 끼치는 실비아와는 완전히 다르다. 그에게는 과거가 없다. 기억을 잃었다는 것은 과거 소거를 뜻한다. 그는 가까스로 현재의 기억을 붙잡고 현재의 상태로 살아간다. 지나온 시간에 저당 잡힐 일이 없으며 과거가 그를 평가하지도 않고 그에게 영향을 끼치지도 않는다. 기억으로부터 자유로워진 그는 이상한 말처럼 들릴지 모르겠지만 가장 순수한 상태로 자기 앞의 현실을 보고, 듣고, 느끼고, 받아들인다. 실비아와 사울의 만남은 고통의 상흔으로 얼룩진 과거를 가진 자와 무지의 순수한 상태의 현재를 가진 자가 가까스로 온기를 나누는 일에 가깝다. 이때 해결이나 대책과 같은 말은 소용없다.

데뷔작 〈다니엘과 아나〉(2009)에서부터 〈애프터 루시아〉(2013), 〈크로닉〉(2015), 〈뉴 오더〉(2021), 〈썬다운〉(2022)을 거쳐 〈메모리〉에 이르기까지 미셸 프랑코는 파탄 난 가족과 관계 앞에서 개별 인간의 고통과 상실을 담담하고 서늘하게 그려왔다. 이미 벌어진 사건은 되돌릴 수 없고 시간은 이미 한참 흘렀으며 다가올 죽음은 피할 길 없다. 그럴 때 할 수 있는 것은 무엇일까. 무엇을, 얼마나, 어떻게 할 수 있는 것일까. 서글퍼지는 질문, 그러나 결코 피할 수 없는 질문. 그 앞으로 우리를 데려간다.

정지혜

영화평론가. 영화 강연, 비평 워크숍 등을 기획, 진행하는 ‘플로모션(flowmotion)’ 운영.

@hwasile153

글. 정지혜 | 사진. 〈메모리〉 스틸 ©(주)티캐스트