어떤 취미에 푹 빠져 몇 년 이상 계속 했다? 슬슬 실력을 점검하고 싶다? 혹은 같은 취미를 가진 다른 사람들과 교류하며 의미 있는 추억을 쌓고 싶다? 대회 출전을 고려해봐도 좋겠다.

‘취미인데 그렇게까지 해야 하나?’ 하는 의문이 생길 수 있다. 즐기자고 하는 취미인데 대회에서 경쟁한다는 사실에 거부감이 느껴지고, 준비하는 과정에서 받을 스트레스가 걱정되는 사람도 분명 있을 것이다. 게다가 대회에 나갈 때 대체로 적잖은 참가비를 내야 한다. 아까운 지출일 수 있다는 데에 충분히 공감한다.

하지만 내 주변에는 아마추어 대회에 참가하고, 또 그 과정이 좋았다고 회고하는 사람들이 있다. 최근 아마추어 테니스 대회 복식 부문에 처음 참가한 H는 들뜬 목소리로 이렇게 말했다. “테니스를 시작한 지 1년이 조금 넘었어. 일에서 얻는 자극과 성취감에 둔감해지던 시점에 취미를 통해 긍정적인 자극을 받고 있지. 대회에 한번 나가보라는 주변 사람들의 권유에 나보다 잘하는 분과 팀을 이뤄 대회에 나가봤어. 본업에서 실패하면 큰일이겠지만, 취미에서 실패한다고 큰일이 벌어지는 건 아니잖아. 내게는 그런 안전한 도전이 필요했어. 첫 대회라 긴장할 줄 알았는데 너무 재밌었고 16강까지 진출했지. 결과가 조금 아쉽기도 하지만 뿌듯한 마음이 더 커.”

하프 마라톤 대회에 참가해 완주한 적 있는 Y는 이렇게 회고했다. “체중 조절을 위해 달리기를 시작했어. 달리기를 시작하며 군살이 정리되는 걸 체감하니 재미가 붙더라. 달린 만큼 정직하게 몸이 변한다는 사실도 참 좋았어. 앱으로 점점 더 멀리 뛰고 기록이 단축되는 것을 확인하는 일도 재밌고 성취감을 안겨줬지. 그러다 대회까지 나갔는데, 대회에서 완주하고 받은 메달이 참 자랑스러워.”

대회 준비하다 심리 상담 받은 썰 푼다

ⓒ unsplash

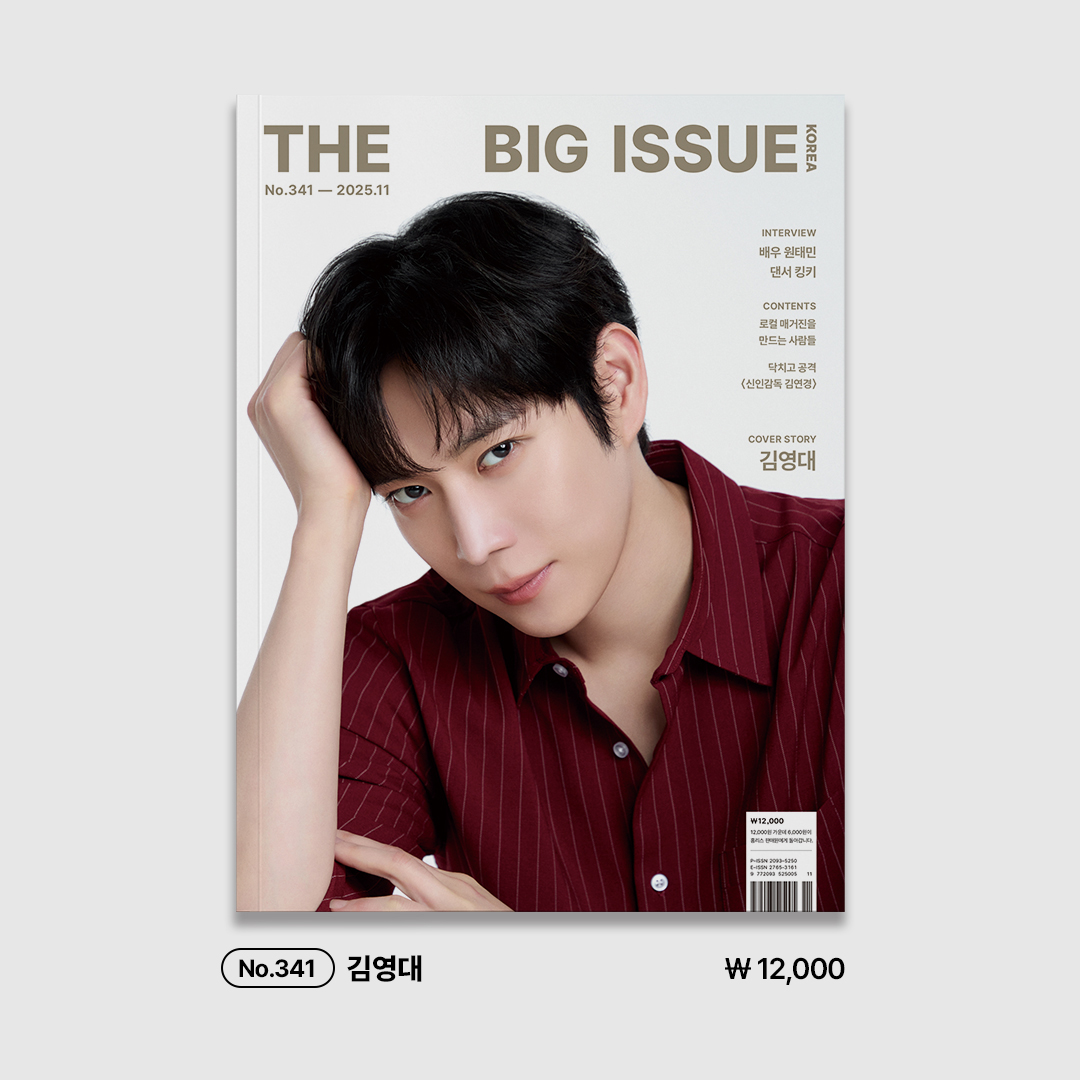

어디 테니스 대회, 마라톤 대회만 있겠는가. 당연히 탱고 대회도 있다. 올해 초에 열린 탱고 대회에 나도 참가했다. 처음 탱고 대회의 존재와 형식을 인지했을 때에는 내가 이렇게 이른 시기에 참가할 거라고 예상하지 못했다.

가장 권위 있고 세계적으로 인정받는 대회는 탱고의 본고장 아르헨티나 부에노스아이레스에서 9월에 열리는 ‘세계 탱고 대회’다. 탱고인들에게는 꿈의 무대다. 각국에서 치르는 예선전을 거친 외국인과 아르헨티나 현지에서 예선을 치르는 수백 쌍이 참가하며, 결승에 진출하는 것만으로도 큰 성취다. 우리나라에서는 본국에서 부르는 명칭을 줄여 ‘문디알(깜뻬오나또 문디알 데 바일레 데 땅고, Campeonato Mundial de Baile de Tango)’로 부르기도 한다.

ⓒ unsplash

세계 탱고 대회의 종목은 크게 피스타(Pista)와 에세나리오(Escenario, ‘스테이지 탱고’라고도 한다)로 나뉜다. 내가 관심 있는 종목은 피스타다. 피스타는 정해진 곡에 안무를 짜서 공연하는 에세나리오와 달리 즉흥성을 기반으로 춤을 심사한다. 미리 알려주지 않고 현장에서 공개하는 음악을 참가자들이 춤으로 적절히 표현하는가, 커플 간의 하모니와 플로어 운용 능력, 몸짓의 안정감과 아름다움 등을 평가한다고 알려졌다.

세계 탱고 대회를 앞두고 일종의 지역 예선이 각국에서 치러진다. 예를 들어 2022년 우리나라에서는 코리아 탱고 챔피언십(Korea Tango Championship, 이하 KTC), 퍼시픽 탱고 챔피언십(Pacific Tango Championship, 이하 PTC)이 열렸다. KTC는 한국인을 대상으로 하는 대회로, 각 공식 부문 입상자에게 PTC의 준결승 진출권을 부여한다. PTC는 아시아 태평양 지역 국가의 참가자를 포괄하는 대회로 공식 부문 입상자에게 세계 탱고 대회 준결승 진출권을 준다. 이렇게 KTC, PTC, 세계 탱고 대회는 서로 연계돼 있다. 그러니까 세계 탱고 대회 참가를 꿈꾸는 사람은 KTC 혹은 PTC 공식 부문 입상부터 해야 가능성이 보인다고 할 수 있겠다.

내가 참가한 부문은 KTC의 공식 부문이 아니었다. ‘뉴스타’라는 이름으로 탱고 새싹들, 그러니까 탱고를 시작한 지 1~3년 차만 모아 치르는 KTC의 비공식 경기였다. 탱고 2년 차인 나는 뉴스타 종목의 존재를 알고 ‘참가할 수 있을 때 참가하자. 나중에는 하고 싶어도 할 수 없을지도 몰라.’ 하고 생각했다. 때마침 친한 탱고인 중 대회 파트너로 삼기 적당한 사람(키 180cm/ 체격 좋음/ 나보다 약 9개월 전에 탱고를 시작함/ 비슷한 나이대/ 나와 마찬가지로 침착맨과 주호민을 좋아함)이 있었다. 함께 다가오는 대회에 나가자고 (억지로) 새끼손가락 걸고 도장까지 찍었다.

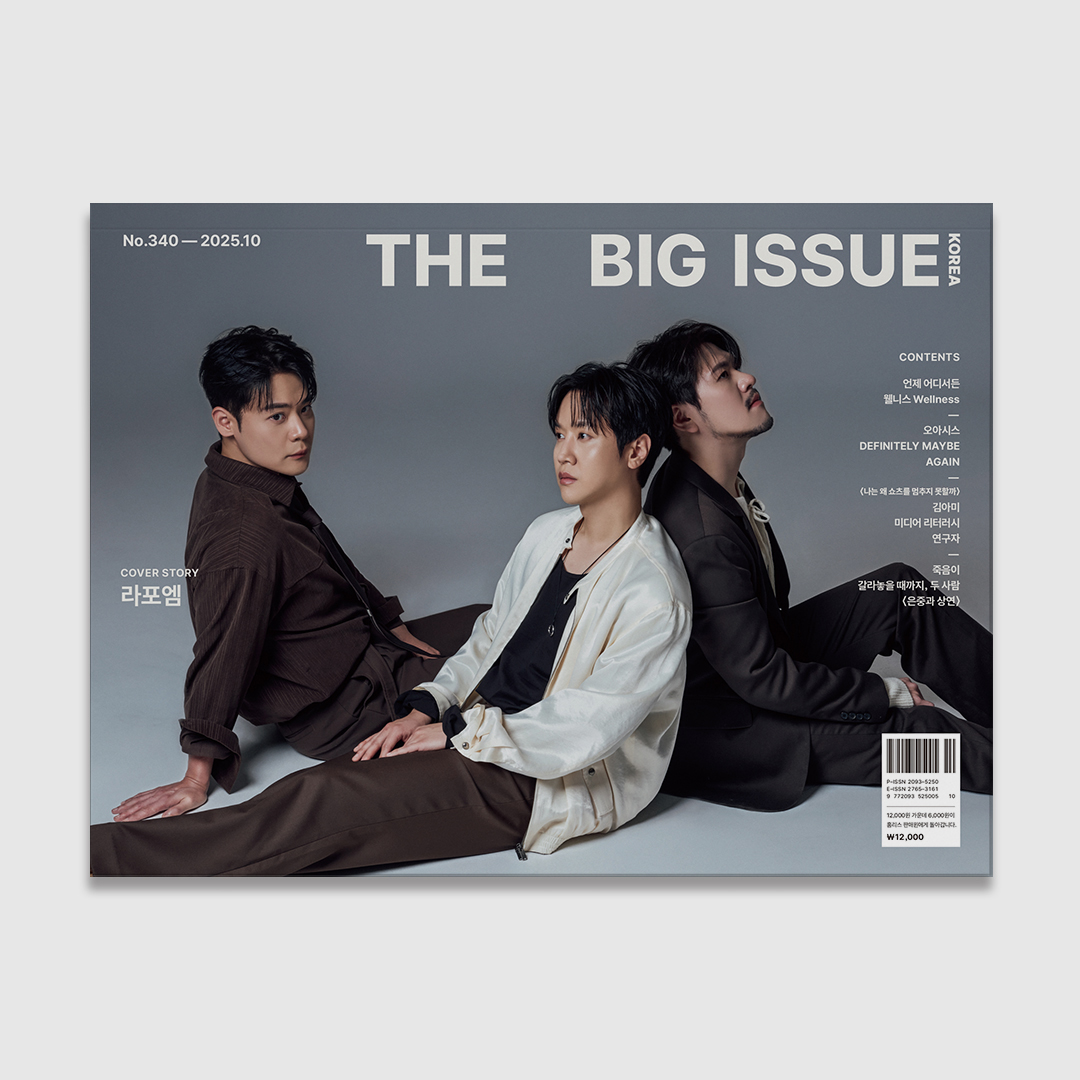

ⓒ unsplash

하지만 대회 준비 과정은 순탄치 않았다. 서로 지향하는 연습 방식이 다른 탓이었을까? 나는 연습 때마다 촬영한 뒤 그걸 보며 분석해 동작을 개선하는 방식을 제안했고, 파트너는 그보다는 그때그때 말로 느낌을 공유하는 편이 더 효율적이라는 입장이었다. 나는 “둘 다 탱고 베테랑이 아니고, 어느 한쪽이 다른 쪽에게 확신을 가지고 개선책을 제시할 수 없는 상황에서 느낌 공유는 오히려 감정을 상하게 하는 것 아닐까?” 하고 경계했고, 그는 “우리는 한 배를 탄 아군이고, 서로 잘되자고 하는 말이니 내 말을 좋게 받아들여줘.” 하고 당부했다.

그러나 나는 그의 말을 좋게 받아들이기 어려웠다. 아니꼽고 재수 없다고 느꼈다. ‘나는 지적 안 하는데 너는 왜 해?’ 하는 반발심이 있었던 것 같다. 나는 분명한 해결책을 제시하지 못할 바에는 상대의 기분만 상하게 하는 지적을 굳이 할 필요 없다는 입장을 고수했다. 그는 그런 나의 태도를 답답해하며 지적을 이어갔다.

이 글은 '취미인데 대회까지? (2)'로 이어집니다.

글. 최서윤